서울 근교나 시골을 지나다 보면 얼음썰매장이 있습니다.

옛날 생각이 나서 썰매를 몇번 타보았는데 이상하게 나가지 않습니다. 타기도 불편하고 얼음꼬챙이도 영 시원치 않습니다. 이젠 겨울썰매는 아이들만의 문화도 아닌 가끔 놀러가서 신기해서 타보는 정도로 세월이 변해서인지 썰매다운 맛이 나지 않습니다.

1970년대 파주 파평면에서의 어린시절에는 겨울이 오면 미친 듯이 썰매를 탔습니다. 다른 놀것이 없었기 때문이며 이만한 속도감을 즐길 수 있는 다른 것이 없었기 때문입니다. 임진강을 철책으로 둘러 막기 전 그 시절, 고향마을 파평면 율곡리 산위에서 강을 내려다 보니 꽁꽁 얼었길래 신이 나서 썰매를 탄 적이 있습니다.

화석정 정자에서 보이는 멀리 왼쪽끝 초평도까지 타고 갔다가 내친김에 다시 돌아 오른쪽 끝편으로 멀리 보이는 장파리 부근까지 썰매를 타고 드넓은 임진강을 썰매로 질주하였습니다.

거의 10킬로미터 거리를 미친 듯이 탔는데 아이의 체력으로는 너무나 먼 거리라 탈진해서 기어서 집에 들어갔고 사흘을 크게 앓았습니다. 오줌 누러 가다가 다리에 힘이 없어 마당에서 자빠졌는데 어머니가 그걸 보고 혀를 차면서 한탄하던 것이 지금도 잊혀지지 않습니다.

“저 우라바람에 나가 떨어질 놈의 새끼가 뒤지는지 사는지도 모르고 썰매타듯이 공부를 했으면 얼마나 좋을까”

일제강점기인 1929년 2월 꽁꽁 얼어붙은 임진강위로 보이는 율곡선생의 화석정 (상단)

일제강점기인 1929년 2월 꽁꽁 얼어붙은 임진강위로 보이는 율곡선생의 화석정 (상단)

썰매타기는 산중턱에 만든 천수답에서 타면 아기자기한 그 재미가 두배입니다.

아침밥 든든히 먹고나와 동네아이들이 다 모여서 궁둥이를 들썩 들썩해가면서 있는대로 가속을 붙입니다. 너무 신이 나서 속도가 붙어 논둑끝에서 서지 못해 이씨네 윗논에서 타다가 박씨네 아랫논까지 굴러 떨어지고 이마빡에서 피가 철철 나고 동네 아이들이 주위에 몰려들어 “얘 죽었나봐” 하며 웅성대는 소리가 꿈결처럼 들려야 썰매좀 탔다고 할 수 있습니다.

또한 물렁거리는 얼음판위에서 타다가 깨져 시커먼 논 뻘흙속에 빠지면 온동네 아이들이 “메기 잡았다”고 박장대소를 하며 즐거워해야 파주에서 썰매 좀 타봤다고 할수 있습니다. 마치 웅덩이에서 메기를 잡아 올리는것처럼 보이는 것에서 유래했는데 경기북부지방에서는 누군가 얼음에 빠지면 “메기잡았다“고 일제히 소리 지르면서 환호했습니다.

1966년 파주 파평면 율곡리 화석정마을 (썰매타던 오른쪽의 큰 논은 현재도 같은 모습)

1966년 파주 파평면 율곡리 화석정마을 (썰매타던 오른쪽의 큰 논은 현재도 같은 모습)

그 상태로 집에 들어가면 혼나기에 미군 씨레이션에 들어 있던 종이성냥으로 나무가지를 모아 캠핑처럼 불 피우고 김 굽듯이 양말을 오며가며 말리다가 큼직한 구멍을 내며 태워먹습니다.

진짜 큰 낭패는 젖은 신발 말린다고 나무에 걸어 불 옆에 꽂아 세워두고 낱가리 짚단위에 올라가 타잔놀이하는데 고무 탄내가 나서 와보니 불속에서 뒤꿈치만 남아 있을 때입니다. 그날 저녁밥 먹는 시간에 동네 어느집에서 아이가 내는 곡소리가 들리면 낮에 신발 구워먹은 애가 두들겨 맞는 소리였습니다.

1956년 파주 문산 24연대 탱크부대 근처 마을의 썰매타는 아이들

1956년 파주 문산 24연대 탱크부대 근처 마을의 썰매타는 아이들

하지만 이 정도 사고는 약과입니다.

설날 입으라고 문산읍내 시장에서 사온 잠바를 그 전날 입고 미친 듯이 논에서 썰매 타다가 ”둠벙“ (논 끝에 물을 모아놓은 웅덩이)에 머리부터 빠졌던 적이 있습니다. 하얀색 잠바를 입고 나가 까만색으로 염색해서 거지꼴로 집에 들어가니 화가 끝까지 난 어머니가 급한 김에 썰지 않은 긴 가래떡으로 두들겨 패는 걸 맞아봐야 썰매타다 사고 좀 쳤다고 할수 있는 것입니다.

(딱딱하게 얼은 가래떡으로 맞으면 나무 부지깽이로 맞는것보다 몸은 2배 정도 더 아프며 구정이라 서울에서 내려오신 아버지가 아들을 두들겨 팬 가래떡으로 조상 차례를 지내는게 법도에 맞네 안맞네 하면서 부부싸움을 하게 만든 죄책감에 마음은 3배 정도 아픕니다)

이렇게 재미와 모험을 즐기던 옛날 파주에서의 썰매와 달리 요즘 썰매는 소울(soul)이 없습니다.

70년대 경기북부의 작은 논과 끝없이 넓었던 임진강 얼음위를 질주하던 소년 썰매꾼이 기억하건대 얼음판을 달리기 위해 썰매가 가져야할 모양과 느낌이 있습니다. 자신이 직접 만들어 타고 달리면서 장단점을 보완하는 것이 아닌 잠깐 썰매장용으로 만든 썰매는 그 진정한 맛을 느끼지 못합니다.

경기북부 파주에서 썰매타기는 단계가 있습니다.

처음에는 두날 썰매에 양반다리를 하거나 무릎꿇고 타기입니다. 양반다리 썰매의 단점은 브레이크 잡기가 어려운 점입니다. 여기서 능숙해지면 쪼그려 앉아서 타기가 됩니다. 두날 썰매위에 앉는 의자가 있는 썰매도 있었는데 그건 서울의 있는 집 자식들이나 타던 것이었습니다.

1960년대 한강 에서 썰매를 타는 아이들 (출처 : 서울시 옛자료 기록관)

이 단계를 지나면 두날 썰매에서 썰매날이 1개인 외날썰매로 옮겨 갑니다.

외날썰매는 배우기 어렵지만 익숙해지면 회전이 자유롭고 급정지가 가능해서 더욱 썰매 타는 재미가 있습니다.썰매타기의 가장 높은 단계는 외날썰매 서서타기입니다. 이중 최고의 능숙한 단계는 얼음꼬챙이를 두 개가 아닌 긴 장대꼬챙이 한 개를 사타구니 사이에 넣고 타는 방법인데 재미로는 최고이며 회전이나 드리프트등의 난이도는 묘기 수준입니다.

1969년 금촌 공릉저수지에서 외날 서서타기를 배우는 배우는 미군병사

1969년 금촌 공릉저수지에서 외날 서서타기를 배우는 배우는 미군병사

한가지 단점은 가랑이 사이로 넣어서 긴 얼음꼬챙이를 두손으로 잡고 얼음을 지치게 되는데 헛손질을 하면 나무 손잡이와 자기주먹으로 자신의 급소를 강타하게 됩니다. 얼음판에 자빠져서 굼벵이처럼 몸이 꼬여있고 눈알을 위를 향하여 몰려있으며 경운기 시동이 꺼지는 소리처럼 푸흘흘흘~ 하는, 우는것도 웃는것도 아닌 이상한 신음소리를 내고 있는 애는 외날썰매 서서타기 하다가 “붕알치기”라고 부르던 자신의 급소를 때린 경우가 대부분입니다.

1924년 압록강, 대형썰매를 타는 메리놀선교회 수녀들 (외날썰매처럼 얼음꼬챙이를 다리사이로 미는 방식)

1924년 압록강, 대형썰매를 타는 메리놀선교회 수녀들 (외날썰매처럼 얼음꼬챙이를 다리사이로 미는 방식)

1970년대 중반부터 임진강에 철책이 둘러쳐진후에 이제는 그 풍경들이 하나둘씩 잊혀져 갑니다.

한겨울 임진강 한복판에서는 밀물이 얼음밑으로 치밀고 올라오는 힘에 천둥치는 소리가 나며 하얗게 금가는 풍경을 아는 사람은 이제 많지 않습니다. 율곡습지 앞의 임진강 은 물이 회전하는 곳이라 딱 빠져죽기 좋을만큼 작은 구멍이 있는지 아는 사람도 이젠 많지 않으며 강건너 동파리 백사장가에는 얼음밑에서 빠져나가지 못한 물고기들이 박제된것처럼 얼어붙어 있는 것을 아는 이도 많지 않습니다.

1965년 겨울에 썰매 타던 파주 파평면 율곡리 화석정 아래 임진강

임진강에 철책을 걷혀지고 마음껏 썰매를 탈 수 있는 날이 오면 어린 시절의 기억을 살려 썰매를 직접 만들어 미친 듯이 초평도에서 장파리까지 달려보고 싶습니다. 그때는 외날썰매타다 헛 꼬챙이길에 붕알치기를 당해 강 한복판에서 자빠지더라도 마음은 행복할 것 같습니다.

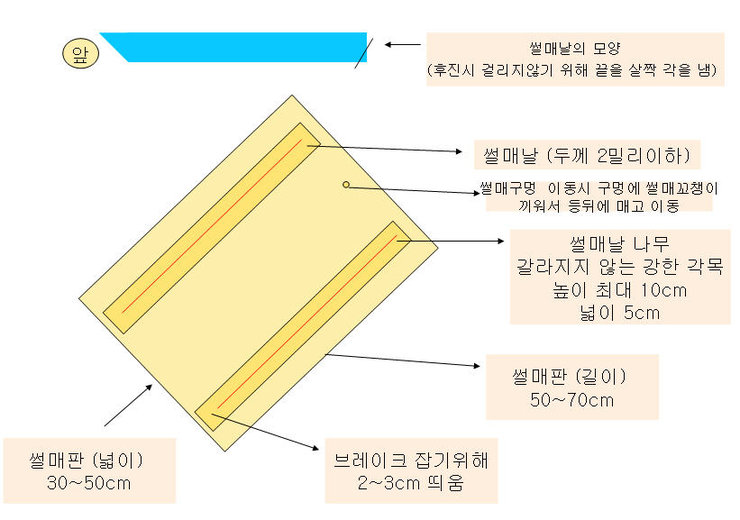

아래는 어린시절 10대 넘게 제작했던 기억을 살려 그린 두날 썰매 제작도면입니다. 경기 북부지역의 손재주 있던 아이들이라면 다 만들수 있던 그시절의 잘나가는 두날썰매 제작방법입니다.

썰매제작도

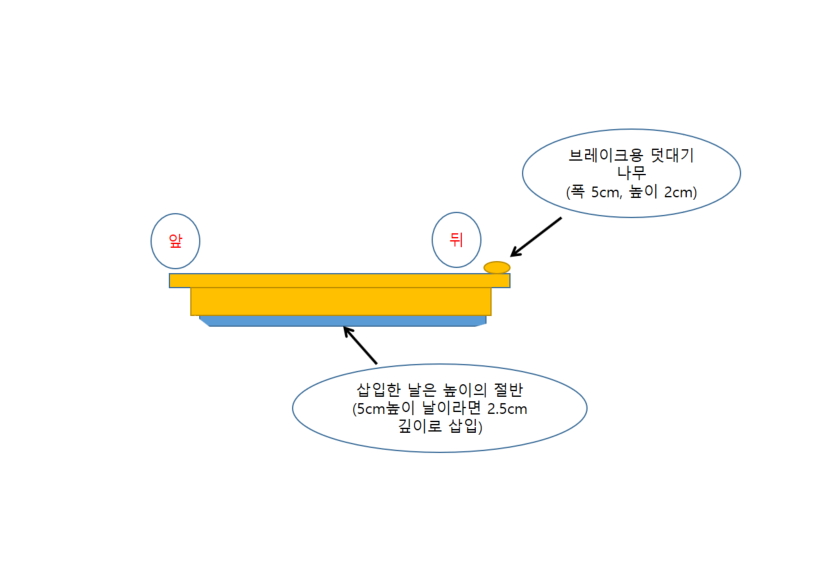

썰매 측면도

썰매 측면도

얼음 꼬챙이 제작

오늘 파평 지역이 영하 22.5도를 기록했습니다. 파주는 서울보다 5도이상 더 추운 곳이라고 하지만 임진강을 끼고 있는 문산,파평,적성은 강바람으로 유난스럽게 더 추운 곳입니다. 이런 추위로 파주는 얼음이 잘얼어서인지 썰매를 많이 탔던것 같습니다.

두번째 사진인 “1958년 파평산에서 보이는 임진강 “사진은 1954년 사진인데 (여러가지 자료 찾아서 재확인) 작성시 연도 표기 오류를 하였습니다.